|

1. 母親が私の言葉はマーちゃんと比べて遅いねーと膝の上の私に言ったと記憶している

2. 二歳年下の弟が生まれた時に、納戸のせんべい布団の上で転がり回っている母親を破れ障子の穴から見ていて、看護師の姉が、「子供が見るものではないので、あっちに行っていなさい」と言ったことを記憶している

3. 姉の結婚披露宴を我が家で催した時、近所のおばさんが我が家の虎の子の鶏の羽をむしり、料理に出され、それ以降父親の生卵がなくなったと記憶している

4. 母親が盲腸の手術で長女の姉が勤務していた国立病院に入院して、家にいなくて、寂しい思いをしたことを記憶している

5. 看護師の姉が国立病院に連れて行ってくれました。それ以前に母親の長兄が入院していたと思います。病院は海沿いにあり、一泊した記憶があります

国立病院の海辺

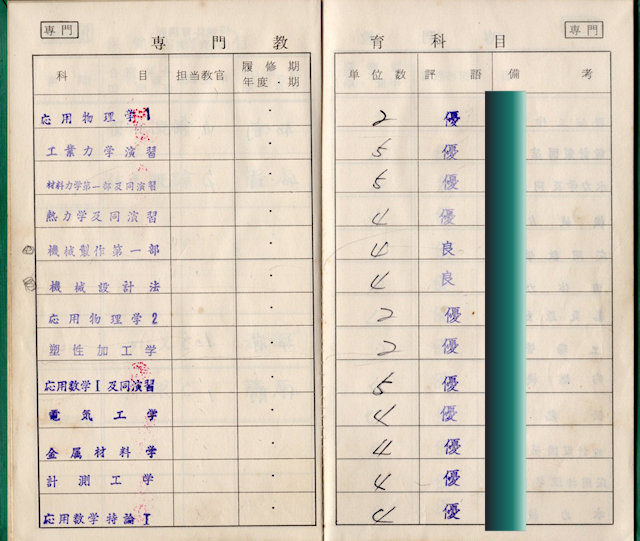

国立病院

6. 父が海水浴場に連れて行ってくれた。当時は自然のままで、小山が砂浜に隣接していて、魅力溢れる場所であったと記憶している。父はふんどし一丁で泳いでいた。現在は、ありふれた海浜パークになっていた

また、自転車に乗せてもらい、列車を利用して、花見に連れて行ってくれた。お弁当の上に桜の花びらが散っていたのを記憶しています。その時に初めて蒸気機関車をホームで見た。動輪の大きさに感動した。花見で見るような桜を近所では見ることはなかった

幼き頃に行った海水浴場;今は海浜パーク

由布院で出会った展示品の蒸気機関車;動輪の大きさは魅力的です

近所で見た桜;私の故郷では、なかなか見ることができなかったようです

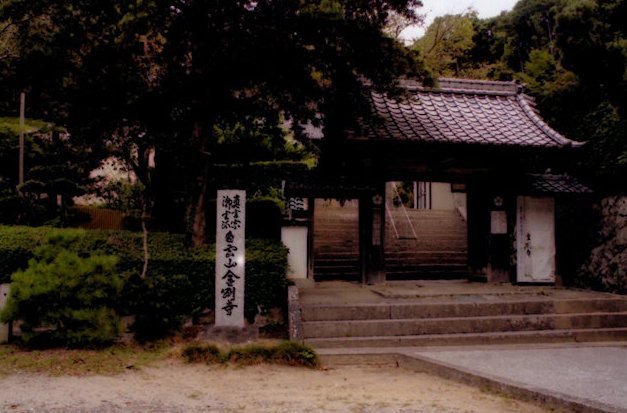

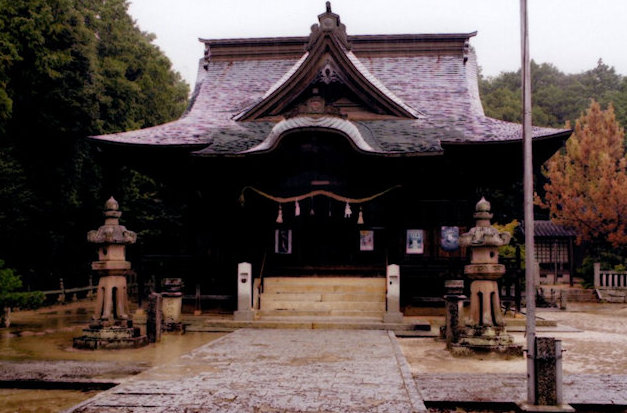

7. 隣村の八幡宮で七五三を祝ってくれたことを記憶している。夏祭りなどは、神輿が地区中を巡り、要所要所で神主さんが祝詞を挙げた。神社旗は小学生が面倒をみることになっていて、旗持ちで神輿の前後で巡回した。山の峠の方に行くと、おにぎりやお茶が振舞われた。夜は提灯行列で、各地区から神社に集結した

八幡宮本殿

8. 父の生まれ故郷に初めて行ってみた。この年になるまで、機会も興味もなく、頭になかったが、長い間、故郷を離れていると、行ってみたくなった。実家一家は、私が小学校に入学する前に、大阪に出て行った。それ以来父の兄弟の訪問はなかった

父の生まれ故郷の海辺;岸壁は整備されている。遠くにたこつぼが見える

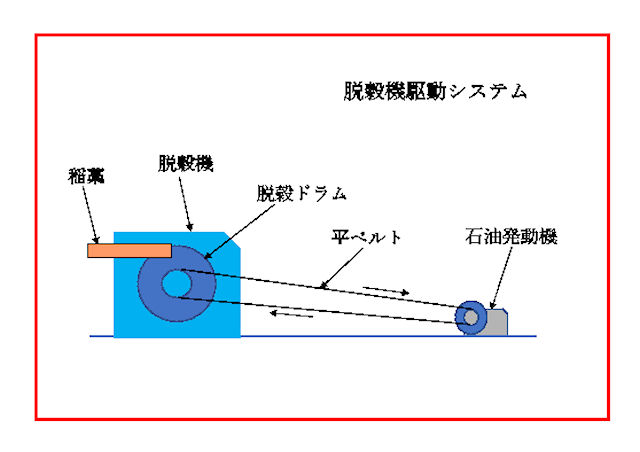

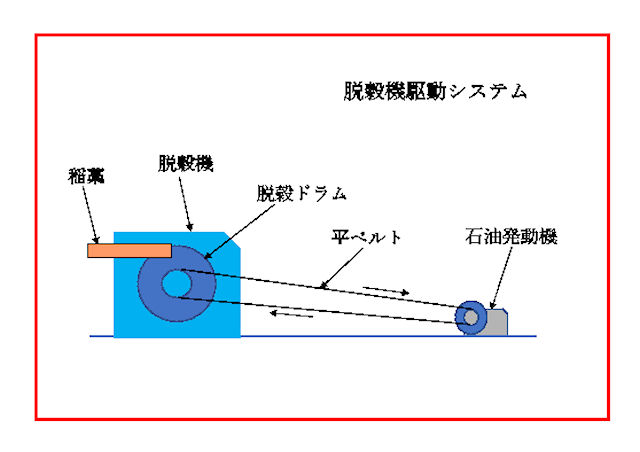

9. 我が家には、5反ばかり田んぼがあり、稲作をしていました。小川では蛍がたくさん見られて、田んぼの誘蛾灯が夜はきれいでした。蛍、誘蛾灯は一年生の時に農薬散布が開始されて、消滅した。当時の農具である唐箕(とうみ:籾カスを吹き飛ばす手回しの農機具)などを記憶しています。足漕ぎの脱穀機と共に使用されていました。その後、石油発動機による平ベルト駆動の脱穀機(稲からきれいな籾が取れる)が出現して、作業時間の大幅短縮となりました。戦後やむなく稲づくりをした。母は農業が嫌で、父と結婚したと私に話してくれた

安曇野で見られた唐箕

脱穀機駆動システム

10. お正月の餅つきは、大みそかに石臼と杵で兄達が行っていました。その後、電動餅つき機が出現し、子供たちで、平餅、あんぴん(平餅に丸い餡を置き、餡を閉じて、餅を丸めたもの)を作っていました

11. 恒例の紅白歌合戦は、餅つきをしながら、ラジオで聞いたものです

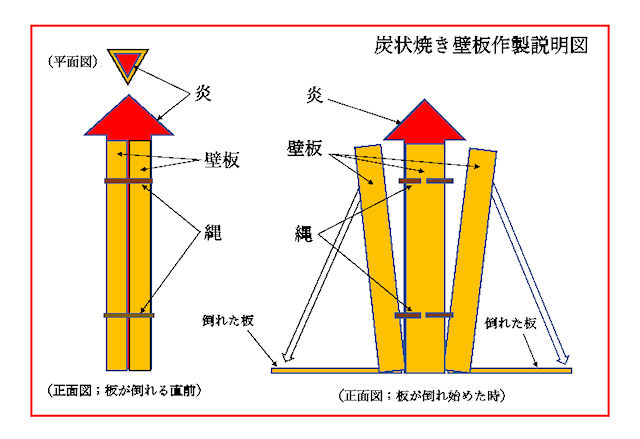

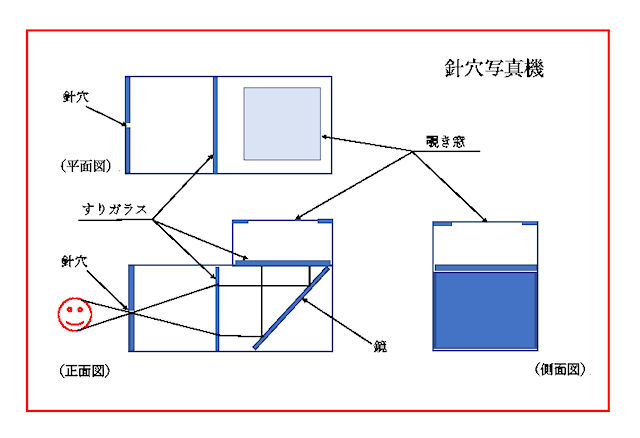

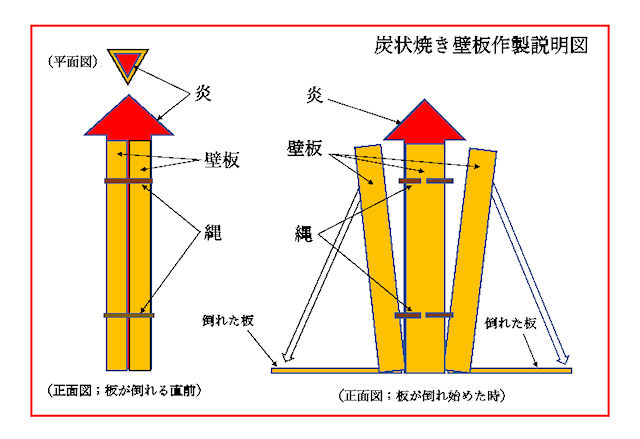

12. 我が家は終戦直後に父が兄達と共に、建設しました。山を購入し、松の木で建てられていて、今も健在です。明治維新前後に生まれた祖父が指導したと聞いています。当時では珍しかった二階建てでした。ただし、瓦は白っぽい砂状のもので、雨漏りがひどく、葺き替えた小学校4年生位まで我慢をしていました。二階の壁や、納屋の壁は炭状の焼き板が打ち付けられていました。外観は炭状の板なので、黒く見えて、家全体が、黒っぽく見えます。板の片面のみを炭状にしてあり、もう一方は何も加工されていません。炭状の板の作製方法を記憶しています。三枚の板を縄で括り、三角形の形にして、中を空洞にします。その板を立てて、中に藁を入れて、火を付け、火が上に向かって燃えあがります。すると縄が切れて、板が外側に倒れて、作製が完了します。片面のみが炭状に焼かれる仕組みになる作製方法で、上手く考えられていますが、手作業なので、手間がかかったのではと思います。今も記憶しているのは、火を使っているのと、板が三枚同時に外側に倒れる迫力があったからだと思います

明治維新前後に生まれた祖父母

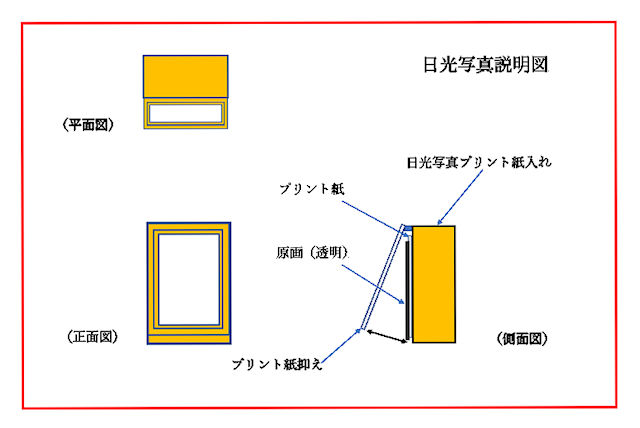

炭状の焼き板壁の作製方法説明図

|